Das Zeughaus der Grafen von Schwarzburg-Rudolstadt

15. Jahrhundert

In der Erbteilungsurkunde zwischen dem Grafen Heinrich XXVIII von Schwarzburg-Arnstadt und Graf Heinrich XXVII zu Schwarzburg-Leutenberg 1451/1453 wurde eine Harnischkammer über dem „Judenkeller“ für den Leutenberger Flügel im östlichen Teil der Kernburg aufgeführt.

16. Jahrhundert

Erstmalig wird ein Zeughaus als Einzelgebäude in einem um 1550/60 zu datierenden Waffeninventar unter der Bezeichnung „Zeugkhaus“ benannt. Eine Gebäudebeschreibung bzw. Standortangabe erfolgte bei dem Bestandsverzeichnis der Waffen nicht. Das 1583 nach dem Tode von Graf Günther XLI angefertigte Inventar der Schwarzburg bezieht sich nur auf Teile des vorhandenen Waffenbestandes und benennt kein Zeughausgebäude. Es ist deshalb auch anzunehmen, dass persönliche Bestände an Waffen sowie Rüstzeug ebenso in der südlich gelegenen Kernburg aufbewahrt wurden. Die Lagerung von „1000 Holzschindeln vor dem Zeughaus“ ist der einzige weitere Verweis auf den Bestand des Zeughauses im 16. Jahrhundert.

17. Jahrhundert

Das Gesamtinventar von 1613, das anlässlich der Landesteilung unter den drei Söhnen des Grafen Albrecht den VII von Schwarzburg-Rudolstadt, angefertigt wurde, erwähnt die Errichtung einer Rüstkammer am Zeughaus. Hier beginnt auch das nachvollziehbare und nachweisbare Baugeschehen an dem heutigen Gebäudebestand des Zeughauses. Dedrochronologische Untersuchungen an den Hölzern des Zeughauses ergeben eine Bauzeit der heutigen Holzkonstruktion von 1603/04, was auch mit der Datierung einer umfangreichen Bauphase der Schlossgebäude übereinstimmt. In dieser Zeit wurde das heutige Gebäude mit dem Satteldach und ehemaligen Schleppgauben nicht nur als Waffenlager genutzt. Es dient gleichzeitig auch als Fruchtboden und Kornhaus. 1613 erfolgte der Anbau einer „Rüstkammer“ und 1647 eines Wohngebäudes an die östliche Südfassade des Zeughauses.

Eine weitere umfangreiche Bauphase belegen Rechnungen von 1662/63 über Zimmermanns- und Dachdeckerarbeiten. Im Inventar von 1664 wird erwähnt, das Ausrüstungen und leichte Waffen auf dem Boden (1. Obergeschoss) eingelagert wurden, wobei das 2. Obergeschoss noch als Korn und Flachs- sowie Hanfboden bis in das 19. Jahrhundert vorhanden war. Im gleichen Jahr beginnt der Ausbau der Schwarzburg als Landesfestung für die Verteidigung zwecks der „bevorstehenden Türkengefahr“. Im Zuge der Fortifikation des gesamten Schlossgeländes wurden Grundrisse des Bestandes von 1664 angefertigt, inklusive des Zeughauses. Wobei in diesen Plänen keiner der beiden Türme am Gebäude eingezeichnet ist. Hier vollzogen sich 1665 und in den nachfolgenden Jahren umfangreiche Arbeiten an der Gebäude- und Geländebefestigung.

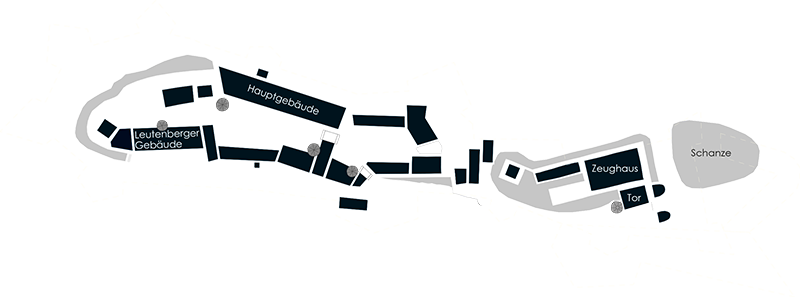

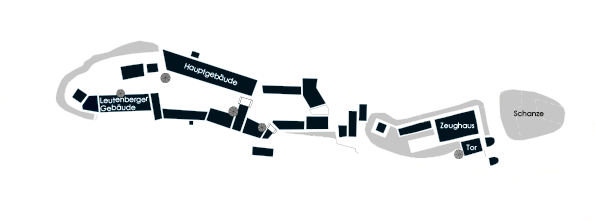

→ Grundriss gross

Grundriss Schloß Schwarzburg um 1664 mit Fortifikationsplänen (gestrichelt)

18. Jahrhundert

Mit der 1710 erfolgten Erhebung der Schwarzburg– Rudolstädter Linie in den Reichsfürstenstand begann der Ausbau des schlichten Militärdepots und Fruchtbodens zu einer repräsentativen Schausammlung mit fast sakraler Gestaltung des Innenraumes der 1708 geöffnet und mit „Arcaden“ versehen wurde. In diese Bauphase ist vermutlich auch der Bau der beiden Türme mit den Hauben zu datieren, die zur architektonischen Aufwertung des Nordgiebels des Zeughauses dienten. Nach dem Schlossbrand von 1726 unterblieben in den Folgejahren die Pflege und Wartungsarbeiten, so dass bereits 1732 nach einer Bestandsaufnahme des Schlosshauptmanns Ludwig Heinrich von Wurmb der Vorschlag bestand, das Zeughausgebäude abzureißen und im hinteren Schlosshof neu zu errichten. Die beiden südlich gelegenen Anbauten an der Südfassade wurden bereits 1738 abgetragen. Erforderliche bauliche Maßnahmen begannen nach 1748/50, die mit einer aufwendigen, statischen Sanierung bis hin zur Auswechslung von Ständern und Unterzügen sowie Decken verbunden war. In dieser Bautätigkeit entstanden die Bögen und die Decke im 1. Obergeschoss sowie der Estrichbelag auf dem Fußboden.

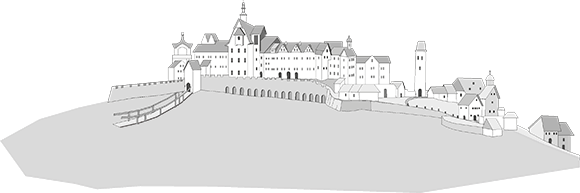

Schloß Schwarzburg um 1726

19. Jahrhundert

Bereits 1835 war die Bausubstanz des Zeughauses so stark geschädigt das erneut umfangreiche Reparaturen notwendig wurden. Die schadhafte Holzschindeldeckung musste durch eine wetterfestere Schieferdeckung ersetzt werden. Die Arbeiten wurden erst 1839 vollständig abgeschlossen. Der bauliche Bestand des Zeughauses blieb in den folgenden Jahren bis auf die Ausstellungsgestaltung des Innenraumes durch Carl Anton Ossbahr 1891-1895 unverändert in dieser Form erhalten.

20. Jahrhundert

Auch nach der Übernahme der Schwarzburg 1918 durch das Land Thüringen und 1940 durch das Deutsche Reich kam es zu keiner baulichen Tätigkeit am Gebäudebestand des Zeughauses. Das im Osten angefügte Torhaus wurde im Zuge des Ausbaus der Schlossanlage Schwarzburg zum Reichsgästehaus nach 1940 abgebrochen. Im Jahre 1947 kam es zum Einsturz des östlichen Turmes, der 1950 in Ziegelmaterial analog der Bauform wieder aufgebaut wurde. Bis auf zwingende statische Sicherungsmaßnahmen kam es zu keinen langfristigen, bauerhaltenden Maßnahmen.

Vorgängerbauten im Grundrissbereich des Zeughauses

Nach der Abnahme und Freilegung der Schieferplatten erfolgte in 3 großen Bauabschnitten 2009-2010 eine baubegleitende Kartierung der topographischen Befundsituation des Bodenniveaus. Die einzelnen Befunde wurden dabei in einer Gesamtzeichnung zusammengefasst und stellen den ersten Teil der bauhistorischen Auswertung dar. Im Bereich des Zeughauses kann eine Befestigung des Standortes bis in die 1. Hälfte des 12. Jahrhundert vorerst angenommen werden. Eine Nutzung der topographisch vorhandenen Felssituation stand im Zusammenhang mit der Tor- und Zwingersituation der 1. Befestigungsanlage (1. Tor). Der im Westen erhöht liegende Kamm der Felsformation erlaubte auch nur in diesem relativ ebenen Abschnitt eine erste strategische Nutzung. Heute befindet sich auf diesem nach Norden auslaufenden Kamm der westliche Turm des Zeughauses.